- 坂東八重菊さんの日本舞踊 -

■舞 (まい)板東八重菊

◆日本舞踊は古来は「舞」と「踊り」に二分されていた。

「踊り」とは、おどりあがるのようなリズムに乗った動作が中心で

「舞」とは、旋回の動作を基本とする舞踊である。

・元来「舞」は,地面または床から足を上げることが少く,

テンポはゆるく,その場を回る,あるいはめぐる動きを主とする。

・しかし,現在は「舞」と「踊り」は、はっきりとは区別できず,

一つの舞踊のなかに入り交っている。舞は舞事 (まいごと)ともいう。

■辰巳の左褄 (たつみのさつま)板東八重菊・八重志乃

◆左褄とは、左手で着物の褄を持って歩くこと

・和服を着たときの一種のしぐさで、お引摺りのきものを着て歩くとき、

左手で褄をとって持ち上げ、足さばきをよくして、

きものの汚れを防いだ。

◆辰巳とは、

・江戸の深川が辰巳(東南)の方角にあったため呼ばれた。

・辰巳の深川八幡宮・永代寺の門前町は、岡場所でもあった。

ここには「意気」と「張り」を看板にした「辰巳芸者」がいた。

・辰巳芸者は、羽織姿が特徴的なことから「羽織芸者」とも呼ばれたが、

外を歩くとき、左褄姿で歩いたため「辰巳の左褄」といわれ

江戸の「粋(いき)」の代表とたたえられていた。

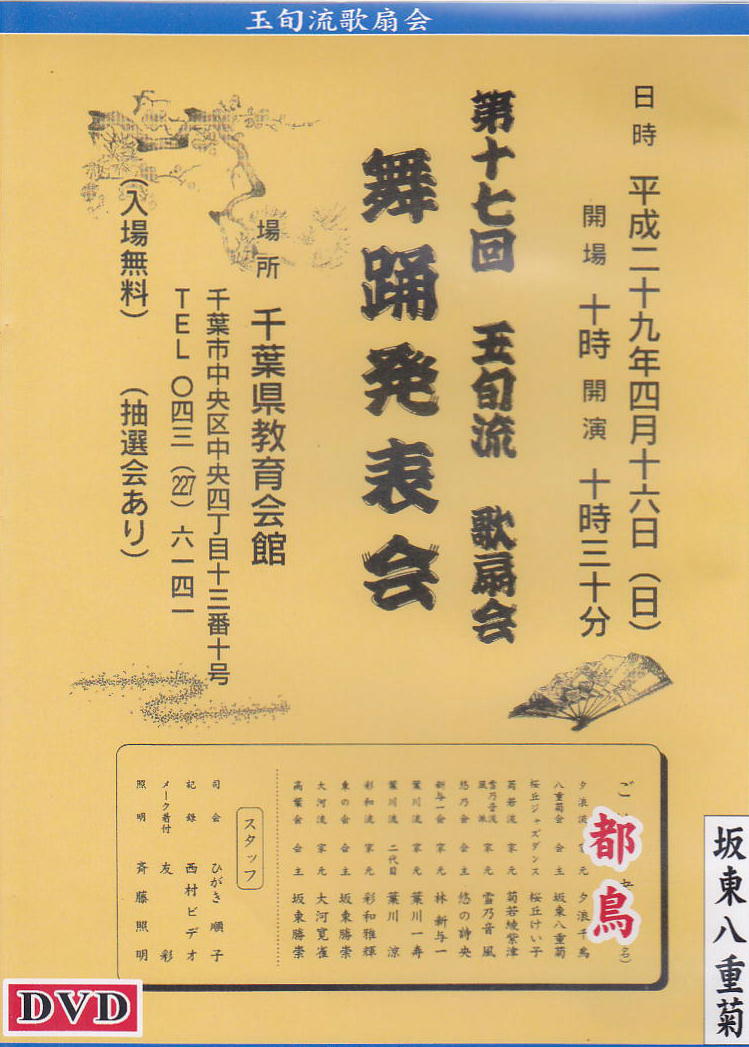

■都 鳥 (みやこどり)

◆たよりくる 船の内こそゆかしけれ 君なつかしと都鳥

幾代かここに隅田川 往来の人に名のみ問はれて 花の蔭

水に浮かれて面白や 河上遠く降る雨の 晴れて逢ふ夜を待乳山

逢うて嬉しきあれ見やしゃんせ 翼交はして濡るる夜は

いつしか更けて水の音 思ひ思うて深み草結びつ解いつ乱れ合うたる夜もすがら

はやきぬぎぬの 鐘の声憎やつれなく明くる夏の夜

【伊勢物語九段】在原業平(平安時代前期の歌物語)

◆身分違いの恋の果てに東国へ下った昔男が隅田川で渡し船に乗る。

見慣れぬ鳥の名を船頭に尋ねると「これなむ都鳥」と教えられ、

「名にし負はばいざ言問は都鳥わが思ふ人はありやなしやと」と詠んで涙にくれる。

この物語を下敷きに長唄・舞踊が生まれる。

■現在隅田川にかかる「業平橋」「言問橋」は、この『伊勢物語』九段にちなんだもである。

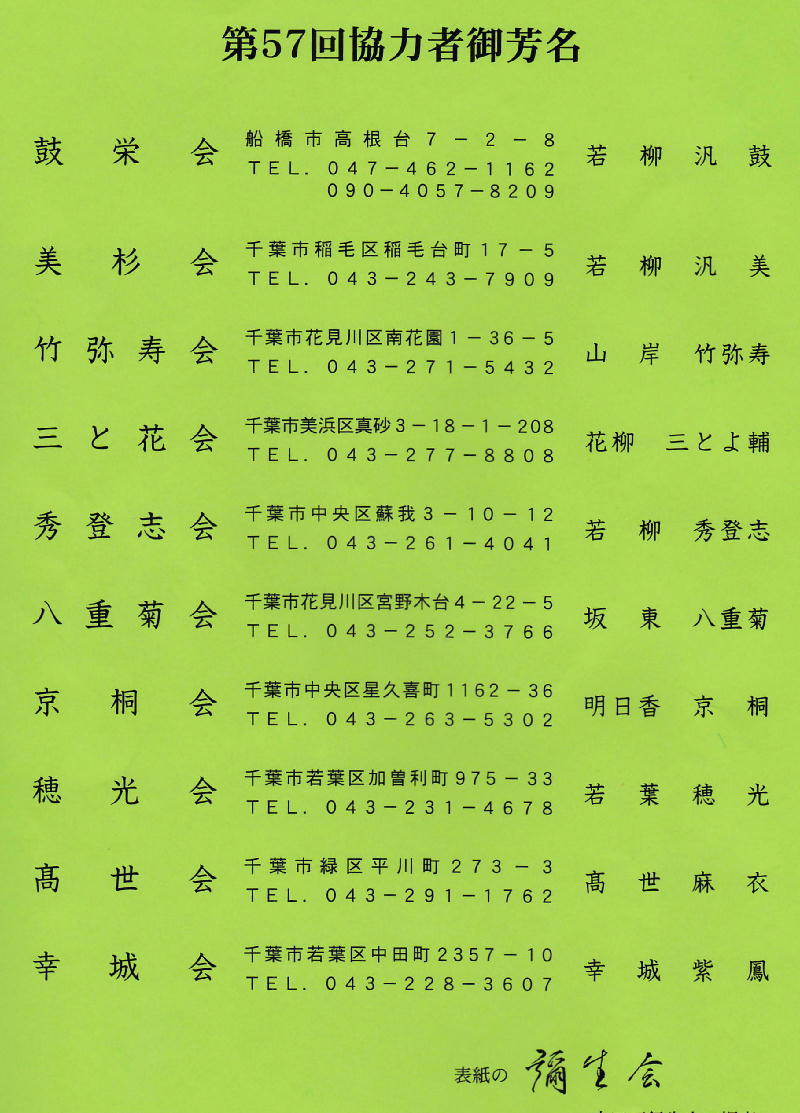

■坂東流家元「三津五郎」から

お弟子(17歳)さんが「名取り襲名」を受ける。

■舞踊家の方は姿勢が良い

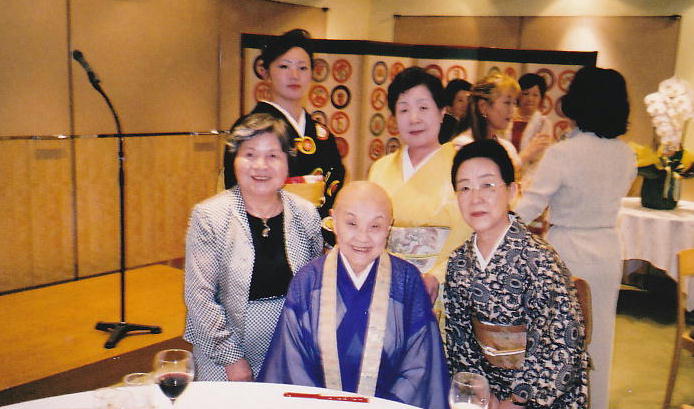

◆坂東先生は、坂東流の師範である。何度か発表会を観賞させて頂いた。

先生は長い開いだ一貫して「日本舞踊」の発展に尽くされている方で

優れた指導者である。

今でも週1回浅草の舞踊勉強会に、自ら参加し研鑽を積んでいる。

◆舞踊を学んでいる方々は、みな姿勢がよく背筋がよく伸びでいる。

そして、お元気である。きっと舞踊の効果なのであろう。

舞踊の正しい姿勢とその呼吸法は、運動量も高く精神力と体力も必要とする。

特に日本舞踊のゆったりした流れはその効果が高いように思われる。

2017/11/(記) 大仁